花鸟画坛孤独的探索者——解读“姚舜熙画风”

什么是传统?对花鸟画坛的变革者而言,传统是“过去”,“过去”应该被忘怀,它被悬挂在博物院的墙上或深藏地窖里,当变革者们偶尔想到它时,它只是一种经典式的幻想。“过去”被尘土掩盖了。“现代”则包含了一切——运动、欢乐、失望、希冀、冲动、怀疑,一个真正的艺术家理所当然存在于“现代”之中。 什么是“现代”?对崇尚传统的效法者而言,“现代”是神圣之美的颠覆者,一群无知的达达,在瓦解了祖宗们的诗书画印的联盟之后,毫无优雅、精致而言地信笔涂鸦。“传统”则包含了一切——美妙、和谐、典雅、情致,一个真正的艺术家除了存在于这样的传统之中还有其他的抉择吗?

姚舜熙 |《骄阳之一》| 136x270cm | 2002年

无论传统主义者们,还是现代主义者们,他们正因为属于自己的群体,所以都拥有不小的从实践到理论的平台。然而,姚舜熙是孤独的,他孤独的根本原因在于,不管“传统”,还是“现代”,都视他为另类。

如果说,“传统”和“现代”是画坛上对峙的两个阵营,那么,姚舜熙则是两个阵营中间地带上寂寞的幽灵,他特立独行徜徉着,寻找着,试验着,苦苦探索着。

面对姚舜熙的画展和画册,人们不会有审视传统花鸟临摹者们作品时的枯燥和腻味,那些令人枯燥和腻味的感觉来自于对祖先情趣一层不变的克隆,充满匠气,完全不具备艺术创作所应有的探求和灵动。同时,也不会有邂逅现代主义者们的新奇和官感的刺激,那种反叛的情绪致使他们对传统的一切进行肆无忌惮的否定,而这种否定就成了观念分解之后造型的行为平台,创新和渲泻混杂在一起,勇气和骚动,天才和肤浅模糊了对艺术本质的思考。

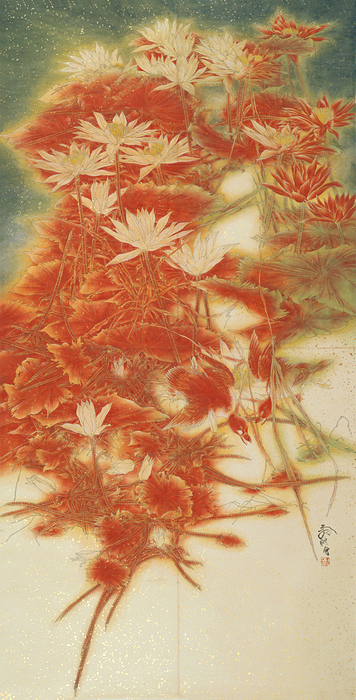

姚舜熙 |《祥云之一》| 200x220cm | 2004年

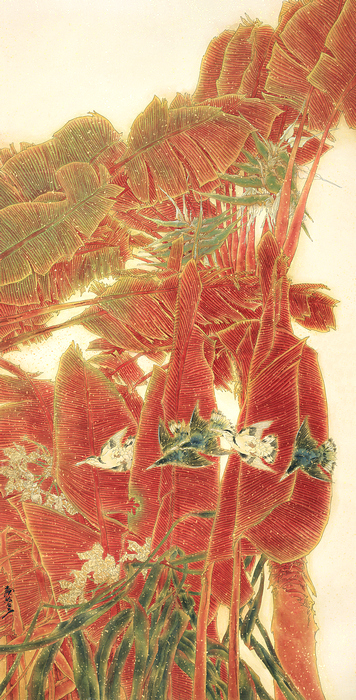

步入姚舜熙的画展或翻开他的画册,首先吸引人们的是他的“红色系列”,它们以《初夜》、《骄阳》、《天骄》、《佛音》、《苏醒》、《祥云》、《焦土》等具有现代意味的概念命名,这些命名给敏感的观赏者以“佛性”的感觉。它们对人们以发现:中国的花鸟画居然可以如此命名,可以具有某种超然的形而上的表达,并且破天荒地以如此热烈的色彩和情绪来再现“佛音”!这种意识很容易唤醒类似倾听《阿姐鼓》终局时那高亢激昂的诵经之声所萌生的情感——一切磨难归于平静的欢愉,一切丰富归于单纯,那展开的一卷卷画幅中,深深浅浅的红色,浓浓淡淡的红色,互相重叠,互相拥挤,互相渗透,互相濡染,互相激励,饱满宁静而似乎又在熊熊烧燃;那灿灿烂烂的色彩中,又微颤着难以细数的带状线描,它们在一派火红中,互相交错、互相勾连、互相叠加、互相穿插、互相簇拥,看似杂乱无章却又井然有序地构成一簇簇群落。

姚舜熙 |《骄阳之三》| 136x270cm | 2002年

偶尔有二、三束鹅黄的光穿过浓郁的火红和线条的疏漏温和却又强烈的渗透出来,暗示着大自然的烛照,造物主的关怀,当然,观赏者倘若认真地搜寻画面,还会观察到那些或群聚或散落的鸟,那些鸟像雀像枭像鹫,然而实事上它们什么也不是,大自然中根本就不存在这样的飞禽,因此只能是某种符号某种隐喻,它们狰狞的造型极易在观察者的心灵制造不祥的阴影,但这阴影只是一片飘过的云,因为它们狰狞的形体被无所不在火红所渗透所渲染了……

姚舜熙 |《祥云之二》| 170x230cm | 2015年

意外的是,如此灿烂的色彩,却并不张扬,它被团状的结构所约束,色彩由于线条扭转而形成向心的涡流,它们给存在于现实中的人们以带着哲学情感的形而上的感动。这种感动单纯而透明,唤醒的是生命深处久违的真切的欢愉。

尽管“传统”斥之为离经叛道。

尽管“现代”却称之仅仅是在传统中注入了浪漫的情感。

但是,“传统”和“现代”都不得不默认这是一种新的形态,这种新的形态中有某种独特的东西,它们之所以独特,是否意味姚舜熙在进行着“创造”呢?什么是艺术?艺术的魅力源于创造,什么是创造?不仅仅是因为艺术造型和技术上的变法,更因为在造型的技术变法的同时,注入了一种新的造型以及技术相和谐的精神,正如美国现代哲学家杜威所说的:“‘创造’一词的意义可能不无含混和神秘,但它的确指明了艺术的某种本质的和不可缺少的东西,完成一件‘作品’不足为奇,它不过是结束了,脱手了一件货色而已,仅仅‘新奇’也只能意味着妄自尊大,诗(艺术)的‘魔力’表现提示旧事物的意义,这‘魔力’释放出前人未见过的光明。”

姚舜熙 |《版纳阳光之一》| 200x136cm | 1999年

姚舜熙在他非现实的描绘过程中,注入了类似酒神精神和欢乐佛者的强烈情感,而这种情感又以热烈的色彩和密织的线条组织所结构而成的画面为媒介,使观赏者获得超然于现实的意念,在欢愉的氛围中复活心灵沉睡的“佛性”,这是一个过程,只有完成了这么一个过程,其“创造”本身才显示出“光明”的意义。

然而,上述论断似有它的可疑之处,正如海德格尔所表达:“完全禁围在作品本身的范围内描绘作品的存在已证明是完全行不通的”。一件作品的被创造的存在只有在创造过程中才能被我们所把握。因此,只有深入艺术家的存在,才可能达到艺术品的本源。因为,“艺术的本质就应该是,存在者的真理自行设置入作品。”

比如毕加索,正是西班牙疯狂的激情,地中海的骄阳,风云际幻的世界,熊熊燃烧的女人们,为他的作品提供了心灵的愤怒,生命的狂欢,斗牛般蔑视传统的创造的冲动;比如达利,正是孩童般永恒的求知欲望,对未知世界的遐想以及对生命本身的嬉戏性幽默,使他的作品超离现实进入童话的梦幻。那么姚舜熙呢?尽管他的成就无法和世界级的大师们比肩,但做为一个成功的中国艺术家,必是有从属于他的独特的生存的秘密,只有解开其生存的秘密的钮绊,才可能真正解读他的作品,以确定本文前述观点的正确与否。

姚舜熙 |《苍生之三》| 268x136cm | 2000年

深入了解姚舜熙,契机来自于他“呕吐”,一个没有月光的夜晚,他因“恶心”而呕吐,类似萨特主义的呕吐。我们之间的对话就从“呕吐”开始——

叶:你为什么呕吐?

姚:呕吐是存在的一种状态,生命难以承受之重,呕吐可以释放某些压迫心灵的能量,人需要顽强地活下,尽管时光短暂,艺术家总是在迫求自由,非自由和政治无关,它来自文化传统和咒语般约束。

叶:你属于现代主义吗?

姚:什么是现代主义?是指形式?还是指精神?形而上观念的表达?还是对传统范式的逆反?我不是现代主义,但我是现代的,艺术就像大自然,有败叶,有新生,造物主无所不在,我所说的造物主不是上帝,是霍京的造物主,宇宙天体所表达出的一种意志,现代的艺术家面对生命的困惑,最后追求的只有一种东西,那就是感情和某种自我认同的思维模式。

姚舜熙 |《骄阳之二》| 136x270cm | 2002年

叶:艺术家感情和思维模式既有时代的共性,又应当具备自我的特性。问题是艺术家必须通过艺术形式来进行表达,观众面对的是艺术表达的形式,而不是赤裸裸的感情和思维模式本身,艺术家的困难在于寻找到能够容纳特殊感情的思维模式的形式,并使观赏者接纳它,就像一个干渴者,它必须有一个容器,去装满他所需要的水。

姚:是的,艺术家的追求就在于此,当艺术家苦苦探索,却无法获得令自我满足形式的时候,他的忧郁、焦灼和痛苦实在实在难以言喻,东北长春一个现代艺术家,他最后一个作品是卧轨,面对呼啸的列车,千百吨钢铁迎面而来,躯体被无情地轧成两段。我认为,这是中国现代美术史最惨烈、最悲壮,最撼人心魄的行为艺术,从某种意义上说他终于寻找到了一种形式,他“成功”了。

姚舜熙 |《苍生之一》| 268x133cm | 2000年

叶:你的话语之间有很浓郁的悲剧感。可是你的红色系列却洋溢着欢愉,原因何在?

姚:我确实有着很强烈的悲剧意识。从自幼的拜师学艺到“上山下乡”插队落户的知青生活,后来的参与筹建中外合资企业,再入高等艺术院校进行学术研究及执教等等,我体验到了人类的理性和无理性,沉静和骚动,祥和与疯狂之间不可理解,难经诠释的矛盾和对立,更使我不安的是似乎冥冥之中有一种意志,不动声色地让我真切地去感受这些所有情绪,而这种感受使我对生命充满了悲剧意识。而我的不少作品就是对这种生命悲剧的反叛,在你所说的“红色系列”中《佛音》、《苏醒》、《祥云》等等,都是这一反叛的证明。

姚舜熙 |《水墨芭蕉写生之一》| 134x264cm | 写意花鸟| 纸本水墨 | 2005年

叶:反叛,是种观念,从观念到作品通常需要一个契机,经历一个过程,才能达到类似禅宗的顿悟。

姚:是的,我意识到我找到一个让负重生命能时不时的远离痛苦的避难所。

叶:是不是“红色系列”的创作,成了灵魂的避难所?尤其是你让浓郁的灿烂淹没了那些隐喻不幸的“鬼岛”的时候,获得了真正的快乐?

姚:是的。

……

姚舜熙 |《静静的山谷》| 136x66cm | 1989年

结束了和姚舜熙的对话,我突然感到,平时所看见的一大堆关于中国画的技术,范式的论争,是那么幼稚可笑,就像一堆孩子面红耳赤,喋喋不休地争辩着应该用左手还是右手或者不用手吃饭,艺术之所以称之为伟大的创作,其根本原因在于艺术家的灵魂,在于艺术家是否能从人类存在的形而上的尴尬中,为生命和死亡,为现实和梦境,探索一条永远和解的通道。

至于姚舜熙,至于他的作品是否具有了很高很高的成就,这另当别论。至少,他的探索,他的尝试,吻合了艺术之所以称之为艺术的真理。

叶卫平:当代著名诗人、作家、《家园》主编